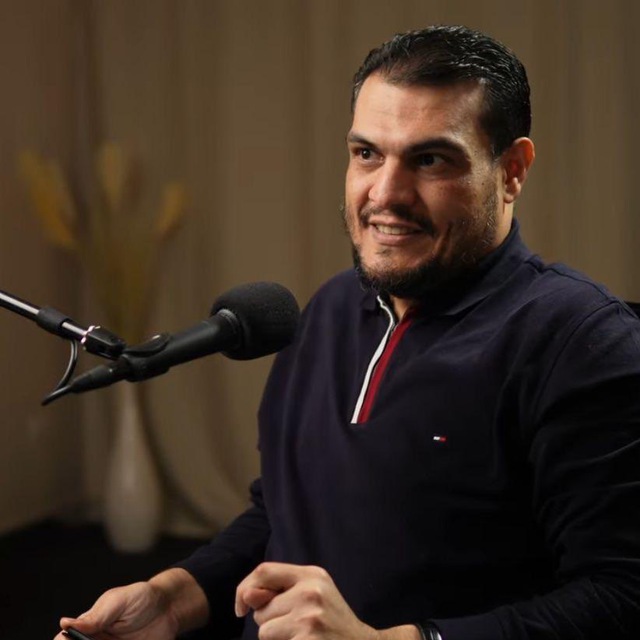

أحمد سالم

تحمل مسؤولية أداء الذي عليك واغتنام الوقت.

الكفاءة والإنجاز والعطاء والوجود في معية الله، هذه هي الأسس التي تدفع العبد للعمل عمومًا وللعمل في الأوقات الفاضلة خصوصًا.

عوارضك النفسية قد تتأثر بتعقيدات الحياة، فقد لا تجد الانشراح الذي يحركك أو الثمرة التي يسميها الناس لذة العبادة.

اعلم أن الأسس التي سميتها لك أول كلامي هي التي حركت الأولياء والصالحين عبر تاريخ المسلمين، حركهم أنهم مسؤولون، ولو كانوا ينتظرون لذة عاجلة وانشراحًا يحركهم للعمل= لما كانوا هم هم.

مقتطفات أخرى

من الصور الخفية للإيمان بالغيب، صبرُ المبتلى؛ فإن النعمة تُصدق إيمان المؤمن وتريه الإيمان شهادة لأنه يرى نعمة الله عليه، أما البلاء فيتطلب جهدًا آخر تبقى فيه مؤمنًا وأنت ترى الألم وتعاينه.

لأجل ذلك كانت محنة البلاء السخط؛ لأنك تقول به أين الله، وكانت محنة النعمة في الغفلة لأنك تقول بها: قد أمِنتُ مكر الله.

عندما تُسقطك المِحن لا تقم من سقطتك فارغ اليد، بل قم ومعك معنى يُصقلك ويجعلك نسخة أحسن من نفسك، فالإنسان هو مجموع تجاربه والمعاني التي ولدها من هذه التجارب.